█社团寄语

读书写作是人的一种能力,千万不可小视,那是生存的练习,是生命的表现,有一天它成了你的翅膀,它可以遂你的凌云之志。

——心灵河文学社创始人邢海珍

█社团介绍

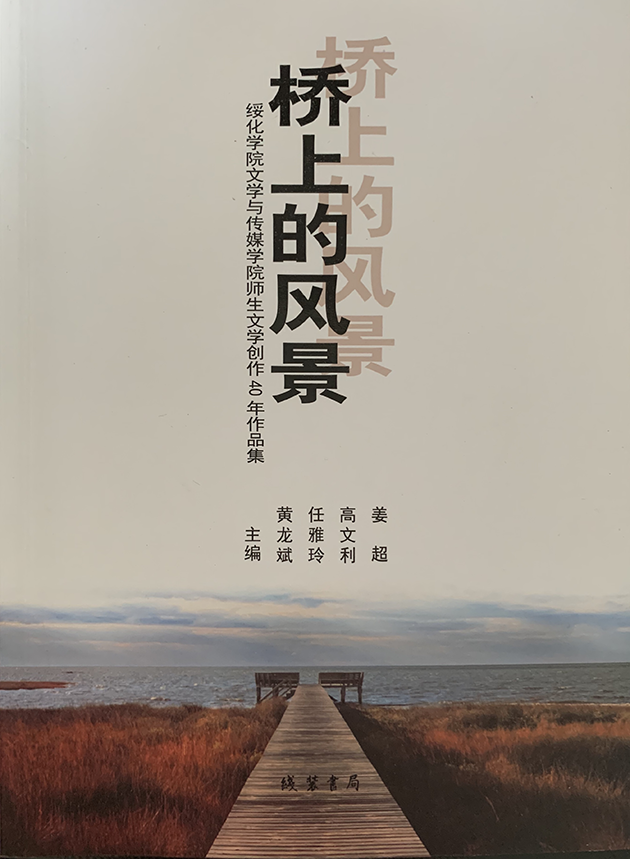

绥化学院文学与传媒学院学生的文学创作活动早在上世纪1980年代就开始了,那时有系刊《雏》。1990年成立心灵河文学社,社刊为《心灵河》,1996年社刊更名为《月桥》。2017年,时任绥化学院图书馆馆长、现任黑龙江省作家协会秘书长的姜超(曾为心灵河文学社成员)牵头将绥化学院文学与传媒学院师生文学创作40年部分作品结集出版,名为《桥上的风景》。下面是姜超为这部作品集写的序言,也是对心灵河文学社成长历程的一个梳理。

▲心灵河文学社师生文学创作40年部分作品选集

心灵河文学社的成长受益于绥化学院文学与传媒学院的写作教学团队。40年来经过几代院系领导、写作教师的艰苦努力,写作教学团队在省内外取得了骄人业绩。2005年写作课成为黑龙江省精品课,多次获省优秀教学成果奖,师生的文学作品与学术成果不断发表。教写作的教师和他们培养出来的写作优秀的学生已被学界谓之为“绥化学院作家群”,引起了文坛或同行的关注。

40年的历史积淀,绥化学院文学与传媒学院及其文学社培养了一代又一代的写作优秀人才,其具有如下优势:

首先,拥有令人艳羡的教师团队。写作教师薪火相传,团队成员素质齐整。新世纪以来,写作教师先后有邢海珍、王立宪、林超然、任雅玲、高方、张爱玲6名教授;邢海珍、王立宪、林超然、张爱玲4人系中国作家协会会员;王立宪、张爱玲是省文学院签约作家;邢海珍、张爱玲、林超然、姜超先后4人在中国作协的最高培训机构——被称为文学黄埔校的“鲁迅文学院”深造。

其次,教师带头示范创作成绩显著。邢海珍、王立宪、张爱玲、林超然、任雅玲、姜超、王海峰等专兼职写作教师笔耕不辍,在《人民文学》《诗刊》《当代作家评论》等国内重要报刊频繁露面,出版文艺理论集、散文集、诗集40多部,先后获得黑龙江省文艺奖一等奖、省社会科学奖一等奖等重要奖项。绥化学院写作教师是黑龙江省作家队伍构成的中坚力量,历来受到黑龙江省作家协会的高度重视。集作家与教师一体化的教师队伍,此种“双师型”的做法对加强写作教学作用很大。教师的“下水文”屡见报章,广受好评,无疑会引发文学社学生学习和赶超的热潮。教师闯荡文坛的经验,会在给学生讲授写作时事半功倍。教者说得活,讲得妙,学生容易接受他们的经验。这无疑是一种催人奋进的示范。

▲心灵河文学社指导教师出版的部分文学作品集

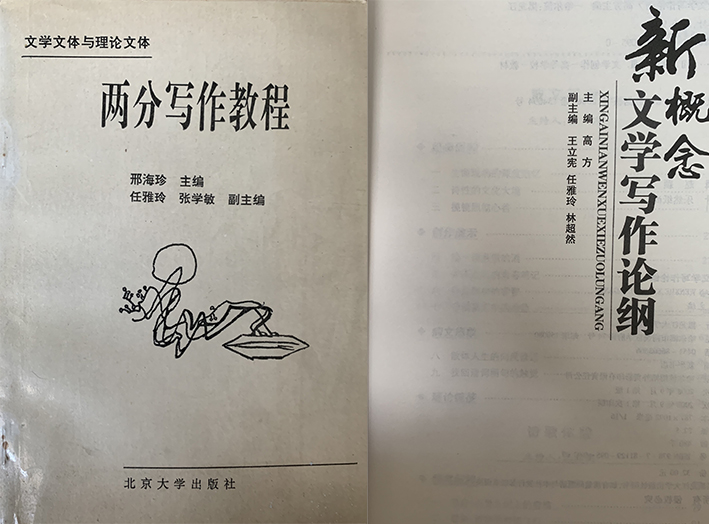

再次,写作教师研究写作理论的成果显著。出版专著10余部。自编写作教材《两分写作教程》,出版了教材《生命的文学完成——新概念写作教程》《新概念文学写作论纲》《大学写作教程(文体卷)》,发表写作相关论文40余篇。教师们教写作,知其然又知其所以然。针对写作教学的种种弊端,写作教师们积极投身教学改革,在写作教学理念、教学内容、教学方法等方面,注重培养学生自觉的立言能力。我们认为,写作是通向审美能力的修炼之路,非只依赖天赋,亦离不开训练有素的理论指导。写作教学的发展离不开教师之间的“传帮带”,而及时将教学心得诉诸笔端,这绝对是养气之举。纵观教师们的多年努力之路,我们的写作训练正在从“修辞学”“叙事学”逐渐到“创意学”的转变。换言之,这种全方位式的写作训练,实际上是为了培养跨文体思维,唤醒学生灵性,真正让写生的写作“随物赋形”。

▲心灵河文学社指导教师自编的部分写作教材

第四,教师从事文学批评的影响深广。邢海珍、林超然、任雅玲、姜超是中国文艺评论家协会会员、黑龙江省文艺理论委员会会员,他们广泛与黑龙江当代作家、诗人保持联系,有系统深入解读作品、指导文学创作的能力。如林超然所说,“文学理论要重返文学”,写作教师的文学批评秉持美学范式的内行路数,与作家们展开的是内行对话,而远离云山雾绕式的外围包装研究。

▲心灵河文学社指导教师出版的部分学术专著

第五,教师能够因材施教,分类指导。所谓教有法,教无定法,贵在得法。教师们千方百计引导学生爱上写作,讲授灵活,注重课堂点拨,一发现写作苗子,即结合其特点予以专门指导。为使课堂教学有趣有益,教师们竭力让写作教学内化为学生的写作能力和素养。“教,是为了不教”,所有这一切努力,都是为了唤醒学生自身隐藏的写作富矿。当然,这里面还有校正学生思维惯性的艰苦过程,因为他们一写作就要重演应试教育的心理重压,那才真正叫积习难改。我们的写作教师首先帮助学生撞破茧壳,循循善诱,激发学生的想象潜能,重铸学生的创造之翼。为此,教师坚持鼓励学生说真话,抒真情,还引导学生敏于感受巧于表达,让文学生活成为艺术的一部分。教师们勇于创新,开设了“创意写作”“新闻写作”“申论写作”“学术论文写作”“实用文写作”等课程,积极构建多元有效的课程体系。

▲心灵河文学社活动 ▲指导教师任雅玲

▲指导教师姜超 ▲曾任心灵河文学社社长的谢兴辰同学

第六,文学社、社刊及自媒体为师生创作和交流提供了广阔平台。多年来,爱好写作的师生们创办了《雏》《心灵河》《月桥》《右手报》《汇闻报》等社刊,还有微信公众号等自媒体。这些报刊与自媒体不仅是发表平台,更是增长自信、培养文学同道的媒介。如《月桥》从最开始的油墨印刷,进而激光照排,乃至今天的新媒体排版设计,其间隐藏着无数学生辛勤办刊的动人故事。《月桥》杂志刊载的文章经常被《北方文学》《中国校园文学》《岁月》《雪花》等文学杂志选用。

▲心灵河文学社社刊《月桥》 ▲心灵河文学社部分成员

▲心灵河文学社社刊《月桥》 ▲心灵河文学社部分成员

第七,建立了与优秀校友良性互动机制。学校培养的毕业生写作人才遍布全国,不但创作实力不俗,还是各行各业执笔行文的行家里手。我们重视发挥优秀写作毕业生的示范作用,韩文友、李东泽、王政阳等毕业生多次受邀走入课堂,对学弟学妹的写作现身说法,分享写作提升的经验。聚是一团火,散是满天星。很多毕业生,当年在校努力写作,离校后笔耕不辍,思力笔力在人生的历练中更见成熟。他们回到母校讲述写作经验时,往往先征求写作教师意见,讲的是能让师弟师妹听得懂、学得会的直接经验。很多在校生正是听了学哥学姐的经验介绍,越发爱好文学,逐渐走上文学创作之路。与此同时,文学与传媒学院还坚持邀请李琦、李犁、李皓等名家和赵亚东、韩文友等文坛新锐来校讲座,极大地活跃了写作的外围气氛。

吕淑湘先生曾说过:“我们的教育应该像农业而绝不类似于工业,工业是用一定的原料在一定模子里造出预先设计好的产品,而农业则是把生命的种子播在土壤里,给它合适的条件,加以管理、照顾,让它在自由的天地里茁壮成长,结出丰硕的果实。”此言精妙,正好概括了心灵河文学社的成长历程。

绥化学院从事文学创作的师生,将浮生为舟,涉渡年华之水。文学,就是那“桥”。我们从桥上经过,追求着大美的风景,殊不知我们也成了桥上的“风景”。

█主要指导教师简介(2010年至今已有两位教师退休,三位教师调离):

●邢海珍,1950年生。绥化学院中文系教授、原主任。中国作家协会会员。出版诗集《远距离微笑》,诗歌理论专著《诗意的美质追寻》《文学传统批评》《诗在灵魂高处》等,曾获黑龙江省文艺奖等多种奖项。

●王立宪,1959年生。绥化学院文学与传媒学院教授。中国作家协会会员。黑龙江省作家协会第三届和第四届驻地作家。发表诗作600余首,散文100余篇,出版诗集《忧郁的葵》《风清雪白》,散文集《擦拭》《河流的表情》,主编《新时期绥化文学史》。发表论文60余篇。

●张爱玲,笔名艾苓,1967年生。绥化学院文学与传媒学院教授。中国作家协会会员。第一本散文集《领着自己回家》入选“二十一世纪文学之星丛书”(1997-1998年卷),由百花文艺出版社出版。另出版散文集《风也穿鞋》(2005,中国青年出版社)《一路走来》(2007,黑龙江人民出版社)《咱们学生》(2016,山东画报出版社)《当爱情上了年纪》(2018,人民文学出版社)等。曾获金陵明月散文大奖赛一等奖、陈伯吹儿童文学奖、叶圣陶文学奖提名奖等。

●任雅玲,1968年生。绥化学院文学与传媒学院教授,中国文艺评论家协会会员。著有《文学视域下的民间述史研究》《当代校园文学导论》等4部专著,在《当代作家评论》等学术期刊发表论文70余篇。主持教育部课题1项,主持省级项目12项。曾获黑龙江省社科优秀研究成果奖4次,获黑龙江省高校人文社科优秀研究成果奖4次。在《中国校园文学》等报刊发表过小说等文学作品。

●林超然,1969年生。中国作家协会会员,中国文艺评论家协会理事。曾为绥化学院文学与传媒学院院长。现为黑龙江大学文学院教授,《文艺评论》杂志主编,黑龙江省文艺评论家协会副主席。在《人民文学》等处发表文学作品600余篇,在《人民日报》等处发表文学评论200余篇。

●高方,1972年生。文学博士,文艺学博士后。黑龙江省作家协会会员,中国文艺评论家协会会员,黑龙江省“六个一批”人才。曾为绥化学院写作教师,《绥化学院学报》主编。现为黑龙江科技大学教授。曾在《人民文学》《散文》等处发表散文作品500余篇,出版散文集《相逢何处》等。另在《红楼梦学刊》等处发表论文50余篇,出版学术著作《

●姜超,1977年生,中国作协会员。曾为绥化学院图书馆长,鲁迅文学院26届高研班(文学评论)学员。现为黑龙江省作家协会秘书长。在《文艺报》等报刊发表学术论文50余篇,在《人民文学》《诗刊》等报刊发表诗歌、小说、散文计400余首(篇),著有文艺理论集《用一根针挖一口井——当代作家微观分析》,出版诗集《借来的星光》《时光书》,主编《桥上的风景——绥化学院师生文学创作40年作品选》,曾获黑龙江省政府第十届文艺奖(文艺评论)二等奖等奖项。

●王海峰,1984年生。出版硕士。曾在《南方周末》等海内外报刊发表诗歌、散文、中短篇小说作品逾百万字。在《人民日报》等报刊发表学术论文(含出版评论)60余篇,主参编写作、出版领域著作4部,黑龙江省作协会员、黑龙江省文艺评论家协会会员、中国写作学会理事。现就职于绥化学院文学与传媒学院,任数字出版专业负责人。

█教师经验

写作课程可与当下人才市场的需求相衔接,有用才能有效。因此教师应引导学生认识到当今社会选拔人才对写作能力的重视,同时想尽办法把教室这个小课堂延伸到社会这个大课堂,带领学生到真实的情境中去学习写作。如讲授新闻写作时,最好是让学生在了解了新闻的基本写作常识后,到校报、市报或电视台去见习,跟报社、电台的记者去实地采访几次,真切地了解新闻产生的过程,同时学会自己采写新闻,写出新闻稿件,并让学生模拟办报,经过几次这样真刀真枪的实战,学生们就业时如果从事各类文字工作,就会较快地进入角色。因此,大学写作教学应谋求与其它学科教学活动之间的整合,与整个学校的整合,与家庭及学校周边的社区整合,这样就不仅仅是写作教师要承担起学生的学习与发展,整个学校、社会都成为一个息息相通的共同体,这就极大地拓展了写作教学的视野。在这种实践共同体中,学生成了学习写作的真正主体,他们不是被动地听老师讲抽象的写作理论去学习怎么写,而是通过在“写作大车间”里自身的写作实践来学习写作,从自己与他人的写作经验中总结写作技巧,提高写作技能,这是一个真正动手动脑的有效的学习过程。

█社员佳作

老槐树

●张言帅(绥化学院文学与传媒学院2014级)

广明的梦塌陷了,娘的梦也塌陷了。

娘说,你吃口吧,不吃就凉了,不吃面条,喝口汤也行。

广明把被单往上拉,埋住头。他在用不吃饭和沉默来较真儿,只是这次较真儿娘也帮不了他。

他喜欢较真儿,也善于较真儿。当娘犹豫不决的时候,他用不吃饭、淋雨、往树上挂绳子来跟娘较真儿。于是,他翻过六宫山,穿过中堂子、东堂子,去依附着东平湖的联合学校上初中。这是一所不大的学校,里面学生少,老师也少。他小妹香背着书包回家了,香把书包剪碎,趴在草窝里哭。娘说,你个小死妮子哭给谁看?香说,哭给谁看也不哭给你看,我哭给蚂蚱听,哭给蛐蛐听,你的手指头不一样长。没人惯着香。香抱屈自己这辈子托生成了女孩。她不服命,却又不得不认命。

学都不上了,还要文具盒干什么?可是香还是把它藏起来了,藏在了席子底下,临睡觉的时候,把手伸进席子底下摸上一摸,盒子是油面的,她喜欢这种滑溜溜的感觉,这种感觉让她感到像是在皮肤上抹了一层清凉油。她以为没人知道她把文具盒藏起来了,可是她不知道娘看得一清二楚,她不知道娘心里是什么滋味。

那一夜,香早早地就钻了被窝,钻进去就贴紧墙,一动不动。她故意给娘留出来一个空儿,谁也别挨上谁。

月光从窗子里柔柔地洒进来,像一张网,又把娘俩网在了一起。

爹走了,家里大大小小七个孩子,成天缺吃少穿,这个担子不轻,娘压得喘不过来气的时候,就一路哭着去南市,在爹的坟前把心里的苦都哭出来。

娘不是有意薄待香,香和娘睡一个被窝。娘夜里愁得睡不着的时候,是香揉揉眼睛,喊一声娘。娘怎么能拿广明和香两样呢?只是广明长得太慢了,慢得叫娘心里头七上八下,直把心吊到嗓子眼儿。旁人都说,广明这样驴粪蛋儿一样黑,蒜瓣儿一样矮,等长大了,没有谁家姑娘愿意嫁给他。这些话娘听了难受。娘只有叫他上学,一心想叫他吃上公家饭。

广明上初中是花不了几个钱的,也就是买点咸菜,吃的是从家里带去的干粮和山芋。

多亏了那棵槐树,它能结那么多槐米。这是一棵老槐树,它曾经枝繁叶茂,曾经把树枝伸进别人家的院落里。它听的风多了,见的事广了。它的沧桑足以叫人感叹。要么怎么说它在风中站成了人的姿势呢?它多像一位老人,衣衫褴褛地守护着这个家。它也开始秃顶,有些树枝已经枯死了,风一刮,发出呜呜的声音。香说它这是在哭,广明说它这是在笑,别管是哭还是笑,它们也曾经结出一穗一穗的槐米。

槐米不是一气结完,陆陆续续的,要分好几茬。四月初,头茬槐米就结出来了。娘一天要打量几遍这些槐米,看见哪一穗槐米熟得差不多了,再不够下来就开成花飘走了,娘就用竹竿绑了镰刀,把那穗槐米削下来,叫它永远飘不走。等大批都熟了,娘就叫香和广明都爬上树,他俩光着脚站在树杈上,手里的镰刀左挥右挥,一穗一穗的槐米就掉下来。娘在树下捡,不忘嘱咐他俩小心脚下滑。

娘把槐米穗晾在包袱上,包袱上已经晾着一层槐米粒了,都是这样一穗一穗积攒下来的。等晒上两个晌午头,用手一搓,槐米粒就干干净净地落下。那些鸡馋得够呛,左顾右盼,想偷吃一顿。娘总是盯得紧,气得那只老麻鸡拿爪子在地上画道道。

娘说了,槐米是一粒一粒攒下来的,一粒也不能叫它开成花飘走,一粒也不能叫鸡叼走。广明家的院子里从来没有飘满过槐花的香味。香在人家院子里看见过蚂蚁扛着槐花满院子里爬,但是她家的蚂蚁没有这个待遇。她家的蚂蚁扛着虫子爬,扛着青草叶爬,很少有扛着槐花爬的。

娘年年都许给香说,等卖了槐米,就叫香拿着钱去集上扯块面料,送到裁缝铺子里裁条裤子。等真卖了槐米,娘就只字不提了。香虽然知道娘把那一二百块钱放在了哪里,但是她不去柜子里偷拿一分。她知道她要是拿了钱,娘说不定就不用自责,就好受了。她喜欢看娘那种不敢看她的眼神,那种眼神虚虚的,碰到香就像碰见钉子。香也不提,她想提,又不想提。钱不花,因为跑不人家去,提它干吗。可是不提吧,心里又抱屈。自己穿的裤子黄不是黄,青不是青,人家都有新裤子穿,为啥自己没有。那些钱哪里去了,还不是都慢慢地叫广明拿走了,拿到学校里花去了。香不光心里不叫广明哥哥,就是当着他的面,嘴上也喊他广明。他上学,好事都是他的,为啥叫他哥哥。

香这样想的时候,往往脸涨得通红,她生闷气。所以,娘一看她脸红了,就尽量避而远之,什么都依着她。

这棵老槐树越来越老,先是秃顶,后来树身也空了一大截,风吹日晒,刮进去些细土,竟在树洞里长出来一株狗尾巴草。人人见了都觉得好奇,可谁也没有伸手去薅走它。广明不薅,他没有闲心,复读烦得他焦头烂额。香也不薅,她的第一个媒刚散,心里搅成一团,烦得头疼,叫她不大的小侄站在她眉心上踩。娘就是有一百个心也用尽了,叫孙子盯着香,怕她上山找棵歪脖子树寻短见。娘把剪刀藏起来,把药瓶子藏起来,后来不放心,干脆倒掉。这一年,老槐树结的一穗一穗的槐米,有些开成了淡黄的小花,星星一样撒在地上。香不是用被单蒙上头,就是掀开被单叫她小侄站在她眉心上踩,娘哪里还敢喊她去够槐米。

广明脾气坏,他只知道自己的难处,他说自己考不上的原因是在学校里吃得不好,干粮山芋没有营养,那些考上的都是吃食堂的学生。他还把自己长不高归结为营养不良。他把这些话一遍一遍地念给娘听。娘就下葱花炝锅面条,端给他吃。

娘不敢喊香,也不敢喊广明,她仰着头,拿着绑了镰刀的竿子往下削,那些够不着的槐米开成了花,落在地上一层,娘看着一粒粒黄色的小花被蚂蚁东拉西拉,娘的心咯吱一下,娘觉得那蚂蚁拉的不是槐花,而是在咬自己的心。

广明不知道娘心里是什么滋味,老四刚娶了媳妇,媳妇难缠,看不惯广明,指桑骂槐冲着娘发脾气,说娘养了个小爹。

娘没哭,起码谁都没有看见她哭。

第二年,广明还是没有考上。

老槐树已经死了大半截了,上面的枝杈都已枯黑,下面一些没有枯死的树枝结出了槐米,那些槐米被香爬到树上够下来,一穗也没开成淡黄色的小花。香听话多了,娘叫她干啥她干啥,因为她突然觉得娘势单力薄,她是那么多人的敌人,大嫂二嫂三嫂四嫂,紧接着是大哥二哥三哥四哥。娘好孤独,她觉得娘在夜里更孤独。这叫她想到爹刚死去的时候,娘半夜里坐起来,不哭,只是叹息。香很害怕,坐起来趴在娘怀里。她只觉得娘的每一聲叹息都砸疼了她的心窝。现在,娘又叹息了,叹息声比以前更长了。

广明没考上,都等着娘的决定。

四嫂说,他要是再上就把家里吃净了,到时候还得娶媳妇,娶媳妇还能叫俺给他兑钱吗?

娘不说话,娘想指望广明的四哥说句话,但是四哥一句话也没说。

娘又叫广明复读去了,娘卖掉槐米,把钱缝在广明的裤子内侧。广明走的时候没有回头看娘一眼。广明不想复读,他已经考了两年了,再考就是第三年了。

广明不明白娘为啥非得叫他考上大学,就连广明都觉得当初叫他上学是个错误,还不如叫香上学了。

这一年广明考上了,上了济南的一个大学,学的是会计。在近十年里,全西堂子终于走出了一个大学生。

娘高兴,说,给他拿点钱叫他上完吧,上完了,后边的小孩都跟着沾光。哥哥嫂子们也高兴。嫂子说,给他拿钱,叫他上。哥哥们说,拿!一定拿!

广明给他的小侄说,等我上完大学,我就给你买只有城市里才卖的胶皮糖,能粘掉你的大门牙。他说这话的时候就会把脸半仰着看向远方。

上大学那几年,广明没少花钱,一带就是三四千,虽说哥哥嫂子们当时答应得爽快,可真拿钱了,他们就都鼻子不是鼻子脸不是脸了。娘挨家要,钱是儿媳妇给,等出来,门咣当一关,屋里就吵起来。

香夜夜都能听见娘又坐起来了。她知道娘累了,也老了。

广明上完大学,就在家里等通知,左等右等不来。后来托人打听到广明分配到县印刷厂里的工作被别人顶替了。家里的人个个恨得牙痒痒,却也无计可施。娘说,你们谁去问问。都低着头,四嫂说,权当钱打水漂了吧,命里没有刨不来,再说去县城不花路费啊。

娘拿路费,广明的哥哥们去过几次,回来也说不出个一二三,只说,人家叫等信儿,正调查呢。

再后来这件事情就不了了之了。

广明不吃饭,光睡觉。娘掀开广明头上的被单,广明猛地一拽,再盖上。

广明要走,娘说你去哪里。广明说去广东,找同学去。

就在要走的前一夜,老槐树歪了,受不住大风大雨了。

歪倒的老槐树拦住了广明的去路,他迈过去,背着包走了,包里装着娘给他洗好的衣裳,还有六个煮熟的鸡蛋。

娘多么希望他回回头,叫她一声娘。娘不知道广东在哪里,离这个叫西堂子的地方有多远。香扶着娘,娘抹了一把泪,香也抹了一把眼泪。

我就是站在香眉心上踩的那个小孩儿,那时候我有六七岁。广明是我小叔,一个考上大学叫全家人高兴的人,又叫这种高兴在一瞬间碎掉的人。被同学骗去广东,搞了三年传销。回来后,和没上过学的人一样,在家里种地。奶奶跑断腿给他托媒人,终于娶了媳妇成了家。2014年,我去黑龙江上大学,全家人都来送我,我在热泪盈眶中找小叔,没有找到。

(发表于《北方文学》2017年第9期)

芦苇与少年

●李思阳(绥化学院文学与传媒学院2014级)

城外有大片的湿地,湿地里有连天的芦苇。以前,这是穷得活不下去的男人救命的东西。

割芦苇,晒干,卖钱。

从城里到湿地路途遥远,湿地常常涨水,深得可以没了矮个子的脖子。那里的狼成群结队,晚上可以看见它们绿油油的眼睛,不是穷得活不下去的男人不会去吃这份苦,遭这份罪。

他就是这些男人中的一个,可他算不上男人,刚刚十四岁,瘦,矮,大脑袋,跟着一帮人去割芦苇。

同去的人都是壮汉,没人愿意和他搭伴,也没人愿意搭理他,他是个半大孩子嘛。于是他就跟着,也不说话,给跑跑腿,做做饭。

慢慢地,同去的人接纳了他,支使他去骑马买个酒或是炖一大锅鱼。鱼是在水泡子里现捞的,也不刮鳞,抓一把辣椒,一把盐,满满地炖一锅。

他们继续赶路,要去芦苇最多最好的地方,可是下雨了,暴雨夹杂着冰雹,涨水了。

他个子矮小,根本过不去,其他人年纪大,个子高,过得去,谁也不愿意带着他这个累赘。

他们说:“你在这等着,等俺们打完苇子回来接你。”给他留了几瓶劣质烧酒和一些干粮,走了。

他没办法,可谁叫自己个矮呢。他不想住在前两天他们搭的简易棚子里,棚子是用树皮和树枝胡乱搭的,不遮风也不挡雨,他想找个安全的地方住。

他一边走,一边胡思乱想,突然,他觉得身后有响动,他不敢动了。他感到有两个毛茸茸的爪子搭在自己肩上,沉甸甸的。

是狼!

他怕,但却不敢停下,也不敢回头去看。他听人说,狼把爪子搭在人肩上的时候,人是不能回头的,人要回头,狼就会一口咬断你的喉咙!

他只得慢腾腾地往前走。

他在前面走,狼把两只爪子搭在他的肩上跟着他走,或者说,他是背着狼走的。

他太紧张了,紧张得甚至冷静下来。他感觉到狼嘴里腥臭的热气喷在他的脖子上,这种感觉很多年后他还记得很清楚。

走了很久很久,他远远地听见有个人说:“那是个什么玩意儿?”

“啪!”

这是鞭子抽到肉上的声音,凛冽得让他耳膜发痛。

他听见狼跑了,听见一个老头说:“这孩子,胆真大!”

老头是个猎人,独居,靠打猎捕鱼为生,住在附近的小屋里。

他求老人,能不能让他在小屋里住一宿。

老头毫不犹豫地拒绝了。

他只得回到自己的简易棚子里。

天已经黑透了,星星很亮,一闪一闪的。

他没睡,即使困得要死,他不敢睡,因为只有他一个人,太静了。可很快,就不静了,因为狼来了。

可能是白天那只狼带了伙伴来,也可能是新的狼群,他不知道。透过棚子的缝隙,他看到外面的狼群,看到一双又一双绿莹莹的眼睛。他攥紧了手里的刀,盯着外面绿油油的眼睛, 听着狼嚎的声音,坐了整整一夜,一动不动。

第二天一大早,狼群退了,他也跑了。他把所有的酒和干粮都拿着,跑到昨天救他的老头那里。他把烧酒都送给老头,老头看在酒的份上,松口了,允许他在屋里住几天。

老头出门打渔去了,小屋里只剩了他一个人。没有狼,有吃的,他很满足。小屋的不远处就是河,河里有芦苇,他是来割芦苇卖钱的,他没忘。

割芦苇嘛,要赤脚踩在水里,一手握着把锋利的刀,另一只手拢住芦苇,一刀下去,就有了一把割好的芦苇。他干活麻利,转眼间地上就堆了大把大把的芦苇。刚割下的芦苇有水分,得晒。于是他不停地割芦苇,晒芦苇,晒芦苇,割芦苇,割了半个月。

这天晚上,他煮鱼的时候,老头回来了,很惊奇:“孩子,你咋还在这?”

他说:“打苇子的人让我等他们回来啊。”

“涨水了,还等啥?快吃饭,吃完饭我送你走!”

芦苇卖了钱,一小叠毛票,他仔仔细细揣好。他高兴坏了,有钱了,可以坐火车回家, 他是走着来的。

车是夜车,半夜,他坐在火车站的椅子上等车。铁警来来回回地巡逻,来,看他一眼,回,看他一眼,来来回回,看了他一眼又一眼。

不怪铁警看他,太吓人了嘛。大热天,一个半月不洗澡,浑身上下脏兮兮的,像是从山里跑来的野猴子。

铁警终于在他面前站住了:“哎,你跟我来一趟。”

他和我讲到这的时候自己都笑了,那个时候齐齐哈尔监狱里跑了个犯人,到处流窜,铁警以为是他呢。

他把事情和铁警说清楚,铁警说:“你咋跑那地方去了?你能活着回来就是命大,哎,你吃饭了吗?”

他摇头,太晚了,火车站的小卖部都关门了。

铁警带着他去了小卖部,“咣咣”地敲窗户,窗户打开,里面的人哈气连天:“干啥干啥?大晚上的!”

铁警嬉皮笑脸:“有个小孩还没吃饭呢,卖他个面包哈!”

这是他一个半月以来吃的最符合人类饮食标准的食物。

他像个野人似的回了家,他妈正坐在炕上,昏昏欲睡。他把挣来的钱交给他妈,他妈一把把钱抢过来,数了一遍,出门打牌去了。

问也没问自己一个半月杳无音讯,造得像野人似的儿子,一个字都没问。他应该很伤心吧,那些一同割芦苇的人早回来了,他妈也没去问一问儿子怎么没回来。不过,他应该习以为常了,他妈一直这样。比起以后到处借钱打纸牌,比起他给他妈还打牌欠下的债,一直还到五十岁,这又算得了什么呢?

他和我讲的时候,我问他:“你是她亲生的吗?不是抱养的吧?”

“亲生的。”他说。

后来有一天,他遇见了当时说回来找他的那些人,那些人见到他很惊奇:“哎?你没死啊?俺们都以为你死了呢!”

“你们去找我了吗?”他问。

“没有,俺们走的时候就以为你肯定得死,就没去找你!”

姥爷现在是个高大的老人,每天早上逛逛菜市场,晚上跳跳广场舞,吃饭的时候会倒上一杯北大仓白酒,慢悠悠地喝一中午。

有时候,他会讲他的故事,我想,那是一个属于普通人的传奇

(发表于《百花园》2017年第3期)

北极村落雪

●谢兴辰(绥化学院文学与传媒学院2009级)

向北旅行

直至尘世风流云散

那被雪覆盖着

诗性的山岭

连绵最纯洁的冬天

灵魂寄放在

远山深处的老屋

祈祷千里之外

可以冰封所有语言

把落满尘埃的文字

在雪水中搓洗

极光璀璨的天空

是童话铺陈的澄明剔透

大地安然

凝视时光之雷回响

朝圣的背影

轻轻回眸

信仰

就落在千年的梦里

(发表于《诗林》2012年第5期)

旅程的意义

●谢兴辰(绥化学院文学与传媒学院2009级)

执著于

这种概念的深究

抵达,或是离开

从一张车票开始

期盼、等待

欢欣,或是想象

从一个地方

被置换到另一个地方

恍若隔世

往返,或是永远

从出生开始行走

火车、汽车

更快、更快

漫长

或是更漫长的遗失

(发表于《诗潮》2012年第2期)

我的留守童年

●陈西莹(绥化学院文学与传媒学院2010级)

三岁那年,我成了留守儿童。

家里穷,父母要去打工赚钱,爷爷奶奶嫌我是女娃儿,不愿养我,于是,我被送到了姥姥家。

我的留守乐园——老房子

姥姥家在农村,一所破旧的土房就是姥爷姥姥生活的地方。从外面看,厚厚的土墙,由于没有精细打磨凹凸不平,棱棱角角,指不定哪处年久未修便会出现片片干裂,耗子洞常常会从这些裂缝中冒出来。还有一个连着一个的燕子窝,燕子屎经常拉得哪都是。就是这个破旧的老房子成了我童年的乐园。

走进屋里,地面也是泥土地,同样凹凸不平。姥姥说我刚来时,不熟悉,不知道被绊倒过多少回。

整个土房子就两个房间,一个屋子里一铺大火炕,三个人在大炕上住,大到无论横着睡竖着睡都不会掉下地。另一个屋子是做饭的地方,一口大黑锅,一些厨具,一个木质的四脚炕桌。最吸引我的是立在酸菜缸旁边的一个足有一米长的擀面杖,姥爷说我那时就不像个小女孩,顽皮得很,每次邻家的瘸腿曹爷爷拄着拐棍来找姥爷,我就进屋拿着擀面杖跑出去,把擀面杖当作拐棍学曹爷爷走路,这时姥爷总是一把抓住我,让我趴在炕桌上用擀面杖打我的屁股。那时挨打了也不怕,因为姥爷从未真正打疼过我,但我每次总会故意挤出眼泪哭起来,姥爷就会心疼得马上住手,让我骑脖梗儿。可嘴里还不住地唠叨“下次不许那样淘气了”,我就在他的背上偷笑。

在老房子里,我还能看到独特的真实版“动画片——《猫和老鼠》。”姥姥家有一只瘦瘦的老猫,是姥姥要回来养着抓耗子用的。土房子的墙壁干裂的地方多,耗子洞也多,经常会有耗子爬进土房子里。这个瘦瘦的老猫于是成了家里的功臣,一旦看见老鼠出现,它那瘦身子便轻灵地飞过去逮住耗子,按倒撕咬。这真实版的《猫和老鼠》动画片给我的童年带来了无穷的乐趣。

天气变暖时,我经常会和姥姥坐在院墙旁边的老树下乘凉。有时,发现墙边长出了牵牛花的小嫩芽,姥姥就找到很多长树枝并排立在墙边。几天过去,院墙下就长出了一株一株的牵牛花。它们匍匐在墙头,朝阳下开着粉红色的小花儿,绕着枝条攀援而上,那么美,那么鲜艳,绽放了我留守童年的所有快乐。

我的留守伙伴——二傻子舅舅

四姥爷有个小儿子,只比我大四岁,我却要叫他小舅。

小舅不乐意说话,无论你跟他说什么,他只会呵呵呵呵地傻笑。于是我就给他起了个外号:二傻子。二傻子舅舅乐意跟我玩,天天早早地就来到姥姥家门口的石凳那坐着等我出来。

二傻子舅舅遇事没啥主意,一般都听我的。邻居家小园子里种了几株草莓,结的草莓通红,看着就眼馋。姥爷说来年种些给我吃。我心里想象着透红草莓的香甜,馋得流口水,于是开始盘算着怎样能吃到。

一天午饭后,姥爷姥姥饭睡觉了,我就叫来二傻子舅舅,让他帮我去偷几个草莓回来。本以为他会不敢,没想到我说完之后,他憨憨地傻笑着点点头,一点儿都没迟疑。

两家院中间隔着土墙,比我高很多。二傻子探探头看见园里没人就跳过去,麻利地摘了几个通红的草莓,我在墙这头接着,一共六个。他爬回来时一不小心摔了个屁股朝天,我赶紧扶起他,他擦了擦额头的汗依然傻笑着。

我那时真是贪吃,也没洗,一口一个地眨眼就吃光了,竟然一个都没给二傻子舅舅留。最后一个吃下去后,我看到他深深地咽了一下口水。不过,他什么都没说,还是呵呵地傻笑着。

偷吃草莓的事很快就被发现了,原因在于邻居家一共就结了六个通红的草莓都被我的二傻子舅舅摘回来了。邻居奶奶来找我姥姥问是不是我这个淘气的丫头偷的,奶奶抓起擀面杖要来揍我,不爱说话的二傻子舅舅竟然拦在我前面大声地说:“不是丫儿偷吃的,是我偷吃的!”结果他替我挨了五下子擀面杖。

那以后我就不再叫他二傻子了,而是叫他舅舅。

我的留守趣事——抓家雀儿,做冰灯

我喜欢冬天,因为冬天有许多开心的事。

头一件就属抓家雀儿了。家雀儿的学名是麻雀,很多农村孩子都不陌生。

抓家雀儿最好的时候就是冬天大雪之后,田野里家雀儿的食物都被大雪覆盖得严严实实,找不到食物的家雀儿会自觉地跳入姥爷设的陷阱里。

我经常缠着姥爷带我抓家雀儿。每每这时,姥爷就会用扫帚在院里扫出一块空地,在上面撒一些小米,找一个大一点的筐,用一根小木棍儿把它支起来,小棍儿的底端拴上一条足够长的绳,手牵着绳子的一头躲在柴火垛后面,等着家雀儿来啄食。不一会儿就有家雀儿从树上飞过来,慢慢地向筐靠近,它小心地观察,自认确实没有危险的时候,就会到筐下对准小米猛啄。这时姥爷手一拉绳子,家雀儿便进了筐。我稍大些,就吵着要牵绳子,结果,每次不是拉早了,就是拉晚了,总是让狡猾的家雀儿逃脱了。姥爷就笑着说我连个家雀儿都耍不过。

另一件有趣的事就是做冰灯。每年三十晚上姥爷都要去远处田野那边的坟圈子上坟,因此差不多腊月二十七八就开始准备冻冰灯。姥爷拿一小桶水倒入桶中,拿到外面先冻着,时不时地留意着,要在水没冻实之前把桶拿入屋里,稍微缓缓外面的冷气,再轻轻地拔出只冻了外层的冰坨,拿个小锤子轻轻凿开冰坨中心,把里面没冻实诚的水倒出来,这样就做成了一个内空外实的冰灯外罩。三十当天姥爷就会拿着这个冰灯外罩、一根蜡烛和一包火柴去上坟。在一片银白雪地下闪着一点又一点的红光,这是淳朴人们对过世人的怀念。姥爷常说:“冰灯要冻得实诚的,免得漏风吹灭蜡烛,那样你太姥爷和太姥姥就找不到回家的路了。”为了让姥爷冻出最好的冰灯,我就充当了跑腿报信儿的,我一趟一趟地跑到门外去看冰灯冻没冻好,还常常把手探进桶里去摸冻没冻实,有一次竟然手粘到冰上拿不下来。姥姥笑说:“我看没等冰灯冻好,你倒要冻成冰了。”年三十的晚上坟圈子那边点燃了无数个自制的冰灯。我总是穿着棉袄,戴着姥爷的狗皮帽子,在门口放一凳子,爬上去看着远处,等着姥爷回来。

我总感觉冬天充满了活力,田野里白雪一片,那是我看过的最洁净的一片土地了。

我的留守童年没有悲伤,没有孤独,有的是无尽的快乐与温暖。感谢那片土地,感谢那些纯朴的人……

(发表于《中国校园文学》2013年第10期)